漫画家を目指す人にプロの漫画制作の手順と単行本発売までの流れ、そして漫画用語の解説をしていきます。

あかにゃん

あかにゃん漫画の事をもっと知りたいにゃ

漫画用語の活用用途を詳しく知りたいです

単行本発売は気になるぜ

用語は担当編集者さんが付いたときのために最低限は覚えておきましょう。言葉の意味だけでなく使用用途も詳しく解説していきます

漫画制作の一連の手順はこちらから。それぞれの失敗を避けるコツも。

漫画制作の手順と用語解説

プロの漫画制作を順序だてて解説し、用語の意味も説明していきます。

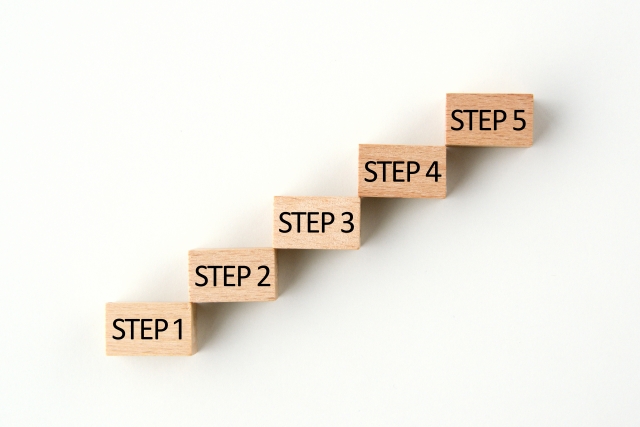

漫画制作の順番は大きく分けるとこうなります。

- 担当さんと打ち合わせ

- プロット

- ネーム

- ネーム提出

- 下描き

- ペン入れ

- 仕上げ

- 原稿提出

- 雑誌掲載

- 単行本発売

- メディアミックス・・・?

1・担当さんと打ち合わせ

まずプロの漫画家は担当編集者と次に描く漫画の『打ち合わせ』をします。

打ち合わせは基本的に漫画家の家の近くの飲食店や、出版社の近くの長く話せるお店などでします。

漫画家の職場でしたり、電話、メールでするということもあります。

漫画の話に入る前と、一通りまとまったあとに雑談をすることもあります。

・打ち合わせ・・・次の漫画はどんな内容が良いか編集者と漫画家の双方が提案し、話を煮詰めていきます。

漫画の方向性を決めるとても重要な話し合いです。

2・プロット

打ち合わせで話したことを元にして『プロット』を書きます。打ち合わせの時に思いついたプロットをメモしておく場合もあります。

新しいキャラクターが出る場合にはプロット段階でキャラクターデザインをします。

・プロット・・・『構想』などの意味があり、漫画では漫画の『1話分』の設計図や小さなエピソードを指すことが多いです。

プロットは特にこれから描く話に関係する『小さなエピソード』をどれだけ出せるかが重要になります。

次に漫画の話の流れを決めます。

話の『流れ』を決めることと『エピソード』出しは、同時に進めたり、流れを先に決めてエピソードを考えたり、その逆の順番で考えたり漫画家それぞれです。

自分のやりやすい方法で良いでしょう。

3・ネーム

プロットを元に『ネーム』を描きます。細部まで描く必要はありませんが、漫画家によっては下描きも兼ねている場合があります。

・ネーム・・・下描き前のラフな下描きです。『セリフのみ』をネームという場合もあります。

ネームではコマ割り、構図、セリフ、導入部分、山場部分、表情 をある程度決めていきます。

・コマ割り・・・コマを作ることです。コマ割りは中に描く絵の動きやストーリーの重要な部分などで大きさが変わります。

左ページ(奇数ページ)の最後が小さくなり、次のページの1コマ目が大きくなる(見せゴマ)のが基本です。

左ページで次のページをめくりたくなる様に意識して描きましょう。1P当たりのコマ数はなるべく4~6コマにしましょう。

4・ネーム提出

出来た『ネームを担当編集者に提出』し、チェックしてもらいます。ネームのOKが出ればこの先は基本的にチェックはありません。

・ネーム提出・・・ネームが完成したら担当さんに見てもらいチェックを受けます。担当者が気になるところがあれば指摘してくれますので修正しましょう。

5・下描き

OKが出たネームを元に『下描き』を描きます。ネームとは違い、ここでは細部まで描き込みをします。

・下描き・・・ネームを元に丁寧に下描きをします。デッサンの狂いが無いように気を付けましょう。

・デッサン・・・漫画においてのデッサンとは物の形を歪みなく正確に捉え描くことです。

ペン入れしてから修正するのは手間がかかるので下描き段階で気を付けましょう。

6・ペン入れ

下描きを元に『ペン入れ』をします。

読者に一番見てもらえるところです。気合を入れてペン入れをしましょう。

・ペン入れ・・・下描きを元にペン入れをします。線に強弱、線の抜きを作ることを意識してください。線の太さが一定だと漫画の線だと言えず違和感があります。

・線の強弱・・・線に強弱があると『生きた線』となり、光が当たっていることを表現出来たり、奥行きやキャラクターの動き、物の硬い、柔らかいなどの質感を表現できます。

7・仕上げ

ペン入れした原稿を元に『仕上げ』をします。仕上げは原稿に色味をつけたり、流線でテンポを良くしたり、白抜きで見やすくします。

・仕上げ・・・仕上げの主な工程はベタ塗り、トーン貼り、集中線、白抜き、ハイライトを行います。

・ベタ塗り・・・原稿に墨やインク、デジタルならバケツツールを用いて広範囲を黒くします。

最近の漫画は全体的にクオリティが上がっているため、ベタ塗りが非常に重要です。

・トーン貼り・・・本来漫画は白黒です。その漫画原稿に色味をつけるために『グレー』に見える透明なシール(アナログの場合)を貼ります。それがトーンです。

色々なガラ模様のトーンもあります。

・集中線、流線・・・漫画のテンポを良くしたり、注目させたいところを目立たせるなどで使用します。

・白抜き・・・目立たせたいキャラクターや物の周りを白く抜きます。

キャラクターと背景を差別化してキャラクターを見やすくするために行うことが多いです。

・ハイライト・・・漫画では光が当たっているところにホワイト(白いインク)を足して色味の幅を広げます。

ハイライトをうまく入れると見栄えの良い原稿になります。

8・原稿提出

原稿が完成したら、アナログの場合は郵送や取りに来た担当編集者に『原稿を提出』します。デジタルの場合はメールで送ります。

・原稿提出・・・完成原稿を担当者(出版社)に提出します。

出来た原稿に直しが入ることはまずありません。

ぼくは手書きの漢字が間違えていたときに一度だけ遠慮がちに直してほしい。と言われました。

ネームでOKが出ればほとんどの場合は、その後は編集者はノータッチです。

・写植・・・正確には『写真植字』漫画の吹き出しの中のセリフを編集者がフォントで入れます。

9・雑誌掲載

写植を打ち印刷所に入稿され『雑誌に掲載』されたり、アプリで公開されます。

原稿料は掲載された月の月末か、次の月の月末がほとんどです。

・原稿料・・・原稿料は1ページの当たりで決まります。連載が決まったり、単行本が出たりすると上がることがあります。その他にも他社に移籍して描くと、大きく上がることがあります。

ぼくは1P7,000円からはじまり、1P11,000円まで上がりました

・巻末作者コメント・・・雑誌の巻末に漫画家のコメントがあることがあります。コメントでもお金が発生します。ぼくは1回2000円いただいていました。

10・単行本発売

連載が続くと『単行本が発売』されます。単行本が出ると印税がもらえます。

・単行本・・・漫画の場合、1冊まるごと単一の漫画で占めた本です。

・印税・・・紙の本の場合1冊印刷されるごとに支払われるお金です。(印刷されれば、売れなくてももらえます)

デジタルの場合はDLされるごとにもらえます。

大手出版社の印税は紙の単行本は基本的には10%で、デジタルの場合は20%~25%程になります。

アプリなどではそれ以下に下がってきています。

・重版・・・単行本が再度印刷、発行されることです。単行本発売後あまり時間が経っていないときに、売れて品薄になってくると重版がかかることがあります。

重版についてはこちらの記事も。

11・メディアミックス

漫画は人気があると『メディアミックス』としてアニメ化やドラマCD化されます。

メディアミックスはほとんど他人任せです。

ぼくは『みかにハラスメント』がドラマCD化され、ジャケットイラストと封入イラストを描き、サンプルの中から声優さんを選びました

・アニメ化・・・漫画がテレビやDVDでアニメになることです。

・ドラマCD化・・・漫画がドラマCDになることです。ジャケットイラストを描いたり、声優さんを選べます。

収録にも立ち会い、モブキャラとして声もあてました!

『マンガ制作手順と用語解説』まとめ

この記事では漫画の打ち合わせ→漫画制作→雑誌掲載→単行本発売。までの流れがわかったかと思います。

紙の本が売れなくなってきて中々単行本を出せる漫画家が減ってきています。

ぼくも紙の単行本になっていない漫画が複数あります。

紙の単行本が出るか出ないかは今のところ単純に人気が有るか無いかです。

デジタルではなく紙の単行本を出せるくらい人気の漫画を目指してください。

初めて漫画を描く人のための漫画の基礎はこち他の記事で。

描きたい!!を信じる 少年ジャンプがどうしても伝えたいマンガの描き方(週刊少年ジャンプ編集部)

こちらはぼく水兵ききが出品しているココナラのプランです。

あなたの漫画を読んで感想やアドバイスをお伝えします☆当ブログはリツイート、共有、リンク歓迎です。

誤字、脱字などあればお問い合わせからご指摘いただけると幸いです。

漫画についての質問も。